埼玉県内屈指の私学・浦和実業学園高校。硬式野球部は、2025年春のセンバツに初出場でベスト4入りを果たし、一躍全国にその名を轟かせた。だが、この躍進の裏には、決して華やかではない、38年に及ぶ地道な指導と試行錯誤の積み重ねがあった。今回はチーム作りの理念や選手への思い、印象に残る試合、そして今後の展望について辻川監督に取材した。

守備と人間性に重きを置いたチーム作り

チーム作りで何を大切にしているのかという問いに対し、

「まずは守り。そして、心のわかる挨拶、大きな返事、各学年“らしい”態度を意識させています」と辻川監督は語る。

浦和実業高校といえば、堅守と落ち着きある試合運び、ここぞの集中打が特徴。その土台には、日々の礼儀や言動へのこだわりがあった。グラウンドで技術を磨く以前に、人としての基盤を育てることを根幹に置き、チームが作られていた。毎日の練習でも、その姿勢は徹底されている。

選手たちは監督・コーチのみならず、我々外部の人間へも「こんにちは!」「ありがとうございました!」「失礼します!」大きな挨拶を行ってくれた。

ただ声を出すだけのあいさつではなく、動きをとめて、相手の目を見て、気持ちを込めた“心のわかる挨拶”を全員が意識している。これは、部活動だけでなく、学校生活においても、自然とにじみ出る態度につながっている。

また、練習中の返事一つにも、チームの姿勢が表れている。

練習メニューを指示された時、監督・コーチに呼ばれた時、「はいっ!」という大きくハッキリとした返事が響く。返事の質が、そのまま選手の成長度や人間性を映す鏡になっている。

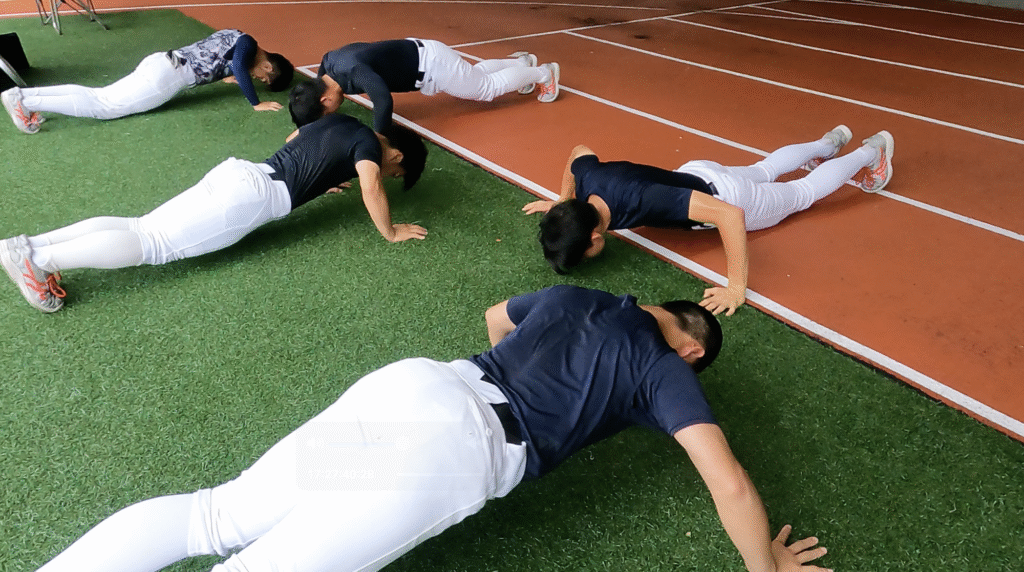

練習について

平日は授業終了後の15時15分からグラウンドへ30分かけ移動。集合が16時、練習開始が16時20分、そして19時まで行い、19時30分には完全撤収。このグラウンドは学校から約10キロ離れた場所にあり、決して恵まれた施設とは言えない。整備された専用球場というより、元々空き地だった場所を整地した手作りの練習場である。

こうした環境の中で、「各学年らしい態度」も育まれている。

1年生は「教えてもらうことが当たり前ではない」という意識で、率先して動き、声を出し、雑務にも全力を尽くす。2年生は1年生の手本となるよう、周囲を見ながら動き、返事や挨拶も先頭に立つ。3年生は「下級生の手本」としてチーム全体を引っ張り、全体を束ねていく。

どの学年も「今の自分にできること」に全力で向き合う。その姿勢こそが、日々の練習を支えている。

取材当日は生憎の雨天だったが、雨天時には校内の共有スペースを他部活動と譲り合いながら、15時30分から限られた時間とスペースの中で練習を行っていた。近年の猛暑で選手達の体調面も考え、土日の試合が無い日の練習は朝7時から、遅くとも14時には練習を終える。

時間にも設備にも制約がある中でも前を向き、誠実に取り組む姿勢こそが、チームの根幹を支えている。

”整った環境ではなく、心の整った行動が強さを生む”

限られた条件の中で培われた人間力と実戦力が、全国の舞台でも堂々とした戦いを可能にしている。

野球を通じて“立派な人間”に

辻川監督が選手たちに望むのは、野球の技術的成長だけではない。

「人として立派になってほしい。社会に出て“いい仕事・悪い仕事”なんてない。ちゃんと働いて、収入を得て、自分なりに幸せになってくれればいい。それが何より嬉しいです」

高校野球は人生の通過点であり、野球を辞めた後の人生が本番。その視点に立ち、選手一人ひとりに“社会に出て通用する力”を育むことが監督の信念だ。

その力の原点が、心のこもった挨拶、大きな返事、そして各学年らしい態度という方針に表れている。

日々の立ち振る舞いの積み重ねで人間としても成長し 、グラウンドで「試合に勝てる選手・チーム」ということだけではなく、グラウンドの外でも「信頼される人間」としての教育がおこなわれている。

忘れられない一戦 〜2024年秋季大会 浦和学院戦〜

数ある試合の中で、最も印象に残っているのは2024年秋季大会準々決勝、浦和学院との一戦だという。

「最初は9回まで出来れば…と思っていたのですが、”2安打完封勝利で4-0” この試合は本当に忘れられません」

これまで浦和学院に幾度も挑みながら甲子園の切符を逃してきた。特に記憶に新しいのは、現・西武ライオンズの豆田泰志(当時2年)が夏の埼玉大会で浦和学院を完封し、浦和実業史上最強のチームとなった翌年、2020年は新型コロナの影響で夏の甲子園が中止になり、甲子園出場の夢は潰えた。そんな悔しさを乗り越え、ついに掴んだ悲願のセンバツ出場。そして2025年春、実業ナインは大躍進を遂げた。

センバツでの快進撃と監督の本音

「横浜が優勝、智辯和歌山が準優勝。そして健大高崎と浦和実業がベスト4。ハッハッハ笑」

そう冗談交じりに語ったが、その裏には並々ならぬ苦労があった。

選抜校発表の当日の心境について伺った際、

「選抜校が北から選ばれていき、東北3校目で花巻東高校が選ばれたあたりからソワソワして。人生で初めて手汗をかきました。」「関東3校目で選ばれたとき、率直に嬉しかった。」

大会初戦の滋賀学園戦については「滋賀学園は秋季大会で大阪桐蔭に勝っている。初戦の滋賀学園に勝利し甲子園で校歌が流れたとき、胸がグッと熱くなりました。」

とはいえ、甲子園の舞台は決して楽しいばかりではなかったという。

「19泊20日。毎日がプレッシャーとの戦いでした。けれど、4月になってから、“あの日々は充実していた”と心から思えるようになりました」

やりがいと、指導者としての醍醐味

2025年選抜の準々決勝・聖光学院戦では、辻川監督自身の采配ミスを認めつつも、選手の成長に目を細める。

「延長タイブレークで工藤が絶妙なバントヒットを決めた。そこから8得点。あれはもう、感動しました。采配を超えた“選手の力”を感じた瞬間でした」

この試合で更新された“1イニング8得点”という大会記録は、浦和実業野球部の新たな伝説となった。

今後の目標と覚悟

「今年の浦和学院に勝っているのは埼玉県では石戸だけ。夏の大会で浦和学院を倒したい」

「ウチが浦和学院に勝つには疲弊していない早い段階の万全の状態で挑むしかない」

監督の中で、目標は常に“浦和学院に勝つこと”。この言葉は単なるライバル意識だけでなく、「浦和学院を倒す=全国に通用する力の証明」という意味も含まれていると感じた。また、浦和実業には寮がなく、全員が通学生だ。食事トレーニング(通称“食トレ”)も各家庭に任せているという。それでも、選手たちは日々の練習と生活の中で自らを律し、着実に成長を遂げている。

最後に、38年間の指導の中で…

「正直言って、嫌なこと辛いことが9割(笑)」「でも選抜でようやく結果を出せてやってきたことが間違ってなかったと証明出来ました。」

そう語る監督の顔には、どこか吹っ切れたような笑顔が浮かんでいた。それでも、「2025年選抜出場が決まった日」「甲子園で初めて校歌が流れた瞬間」「選手が自らの力で道を切り開いた試合」を思い出すと、指導者としての喜びが胸に満ちる。

38年の指導歴。苦しみも、悩みも、数えきれないほどあったはずだ。しかし、そこに根差した“人を育てる”という強い信念が、今の浦和実業学園高校野球部をつくりあげている。

今夏の目標は、浦和学院を破り、悲願の夏の甲子園に出場すること。選手たちとともに歩む辻川監督の挑戦は、これからも続いていく。

【記者まとめ】“強さ”の裏にある、誠実な積み重ねと「人間力」の育成哲学

2025年春のセンバツで初出場・ベスト4という快挙を遂げた浦和実業学園高校。その背景には、38年間の指導を通じて一貫して積み上げてきた“人としての成長”を重視する教育的アプローチと、過酷とも言える練習環境の中で育まれた芯の強さがあった。

取材を通じて強く感じたのは、「技術」よりも「人間性」を育てるという辻川監督のブレない信念である。挨拶、返事、学年ごとの態度といった基本の徹底。グラウンドに立つ以前の「人づくり」が根幹となっている。

また、学校から片道30分、自転車で移動する手作りの練習場。

雨天時は他部と譲り合って校内で練習。最新の設備があるわけでも、寮や栄養管理の体制が整っているわけでもない。だが、“整ってない”ことを理由にしない姿勢こそが、浦和実の最大の強さと言える。

印象的だったのは、「時代の流れです」と語っていた頭髪について。2024年秋から強制坊主ではなく、髪型自由となった。昭和~平成~令和と指導を行ってきた辻川監督は時代の変化にも対応しつつ、「人づくり」という根幹の部分は揺るいでいないと感じた。

38年という歳月を経てたどり着いた全国ベスト4。しかし、辻川監督の目はその先を見据えている。「浦和学院に勝ちたい」という言葉に込められた意味は、県の絶対王者を超えることで、恵まれていない環境でも、普通の高校生たちでも、全国の強豪と戦える力を証明するという覚悟の現れに感じた。

決して順風満帆ではなかった38年。嫌なことが9割だったと笑う監督の表情の奥には、それでも選手たちの成長がすべてを報いてくれるという実感がにじんでいた。

今夏の目標は、浦和学院撃破。そして悲願の夏の甲子園初出場。浦和実業には整備された環境も、派手な強化体制もない。それでも、“人としての力”と“試合に強い実戦力”を武器に、浦和実業は新たな歴史を刻もうとしている。