2025年夏。埼玉県の頂点に立ったのは、春準優勝を飾ったAシード・叡明高校だった。創部以来初となる夏の甲子園出場。その偉業の背景には、「心・体・技」を重んじる中村要監督をはじめとする指導者、そして選手・保護者たちの熱意と結束があった。歴代最弱とまで言われた世代が、いかにして夏の頂点を掴み取ったのか。その真実を、中村監督と吉田部長へのインタビューから紐解いていく。

苦しみの先に掴んだ勝利。キーマンたちの覚醒

埼玉大会の優勝を語るうえで欠かせないのが、2年生捕手・青木選手の急成長と、エースナンバーを背負った増渕選手の台頭だ。

「青木選手は2年生でプレッシャーのかかる中、本当に大きな成長を遂げてくれた。捕手としての働きだけでなく、準決勝での勝ち越しホームランも素晴らしかった」と中村監督は語る。

また、攻撃の要となったのは8番を任された細沼選手。小柄ながら勝負強く、上位から下位まで攻撃の流れを切らせない存在として勝利に貢献してきた。

「彼の存在が打線の厚みを生んだ。春までは2番を打っていたが、青木の成長で打順を再構成し、根本(右)を1番、青木(左)を2番に置き、攻撃のバリエーションが増えた」と中村監督は明かす。

一方、吉田部長が「MVP」と断言するのは背番号1の増渕選手だ。秋まで登板機会が少なかった彼は、冬を越え、見違えるような成長を遂げた。

「春の関東大会の山梨学院戦や春埼玉大会決勝の浦和学院戦で悔しい思いをし、自分に厳しく向き合ってきた結果。精神的にも大きくなり、エースとして堂々とマウンドに立ってくれた」と振り返る。

忘れられぬ11回の死闘。山村学園戦が教えてくれたもの

監督、部長が口を揃えて「一番印象的な試合」と挙げたのが、準決勝の山村学園戦だった。9回を終えても決着はつかず、延長11回のタイブレークにもつれ込んだ死闘。タイブレークでは先行が不利と言われており、山村学園の粘りに屈するかと思われたが、叡明の選手たちは誰一人、諦めていなかった。

「9回裏に同点に追いつかれた時、“まだまだいけるぞ、絶対勝つぞ”と選手間で自然と前向きな声が出ていた。僕の方が逆に学ばされた」と中村監督は感動を語る。

吉田部長も、山村学園エース・横田選手の姿勢に感銘を受けたという。

「9回裏の際どいコースの見逃し三振後も冷静にキャッチボールを始める。感情に流されず、役割に徹する姿に胸を打たれた」と語る。この試合で見せたチームの姿勢こそが、叡明高校の真の強さ。精神的な充実こそが勝負を左右する、まさに「心」の力だった。

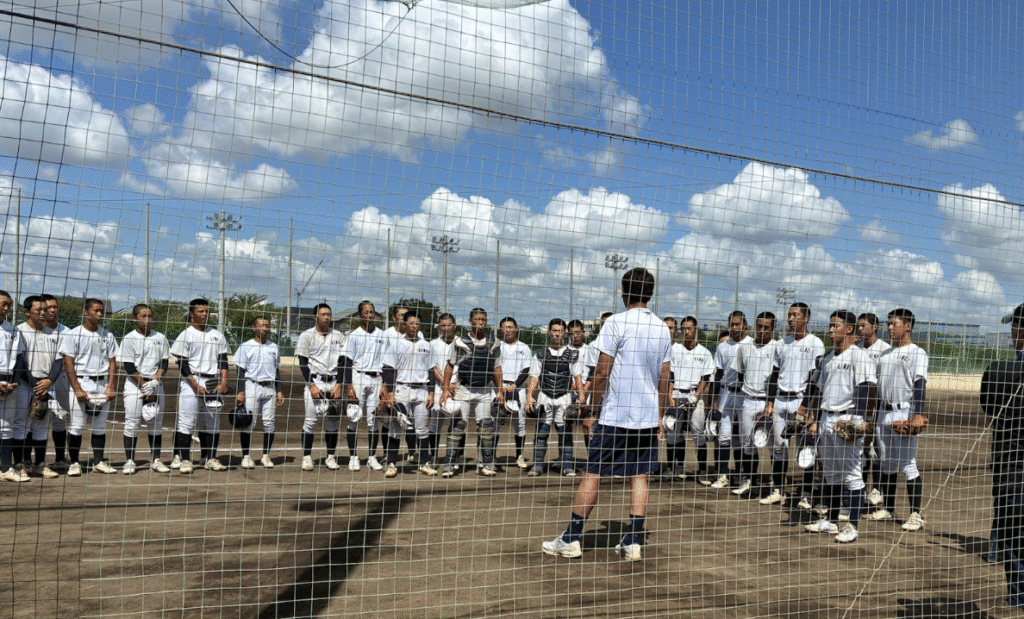

“全員野球”の本質。監督係・応援団長、そして20人の3年生

叡明の野球は、決してスターティングメンバーだけで成り立ってはいない。ベンチ外を含めた全67人、誰もが役割を持ち、チームに貢献している。

その象徴が、応援団長・中嶋選手と、代々引き継がれている“監督係”の山口選手の存在だ。

「応援も含めて全員野球。中嶋はスタンドをまとめ、ベンチと一体になって雰囲気を作ってくれた。」「山口は監督室の掃除から神棚の水替え、蚊取り線香まで、すべてを任せていた。今、何が求められているのか。自然と先回りして考えられる人間になってほしい」

「ベンチ外の彼らやチア、吹奏楽部の存在があってこそ、叡明というチームがまとまった」と中村監督は語る。

そしてもう一つ、特筆すべきはベンチ外を含む20人の3年生全員が「非常に仲が良い」ことであるという点だ。

「団結力は5段階評価で10。道具だけでなく価値観まで揃っている」と吉田部長。

3月には主将を宇野選手から根本選手に交代するという大きな決断があったが、宇野選手も腐らずにチームを支え、全員が役割を全うする文化を築き上げた。

埼玉大会を初優勝し、甲子園という大舞台に立つにあたって、叡明は「自分たちの野球を貫く」姿勢を崩さない。

「守りからチャンスを作る。それがうちのスタイル。肩書きのある選手たちに臆することなく、思い切ってやってこいと伝えている」と中村監督は話す。

吉田部長も同様に、「今までの取り組みは間違っていない。正統派であること、相手への敬意、そして応援してくれる人たちへの感謝。それを表現してほしい」と語る。

また、データは重要だが、頼り過ぎず、偵察や情報の活用もあくまで補助的に。「明確な根拠があるものについて選手達に共有している」と強調する。

「強豪校の常識」にとらわれない平等なチーム文化

叡明野球部には、「上下関係で下級生が雑務を担う」という昔ながらの慣習はない。グラウンド整備も練習準備も、全学年が平等に行う。

「試合に出ている選手が一番早く来て、一番遅くまでやっている。役割で差はない。“誰がやるか”じゃなく、“何をやるべきか”が大事」と中村監督は言う。

この平等の文化が、全員が“自分事”として行動する強さを生み出した。

また、選手達と監督間での信頼関係が築けており、年間7回もの遠征合宿を実施し、選手に自主性を求める姿勢も特徴的だ。甲子園でも、宿舎での過ごし方に制限を設けすぎない。

「空いた時間でショッピングモールに行って買い物したり、スタバでコーヒーするのって良いじゃないですか。流石にUSJとかに行かれちゃ困るけど(笑)、選手を信じて任せている。彼らは各々の時間をリラックスしてもらいメリハリ付けられる子達なので心配はしていない」と中村監督は語る。

“心・体・技”の哲学と、未来への挑戦

中村監督が選手たちに常に伝えてきたのは、「心・体・技」という考え方だ。

「よく“心技体”って言うけど、うちは“心・体・技”の順番。まずは心の管理。浮ついた心を整えることが第一。決して選手達が浮ついていると言っているわけではないがまだ高校生だからこそ、優勝してチヤホヤされる機会も増える。そのあたりは大人が切り替えてあげないといけない。

そして体の管理。風邪をひかない、ケガをしない。当たり前のこと。

甲子園までは時間もないので技術に走らず、心と体を整える。」

短期間で結果を求めるのではなく、当たり前のことを当たり前にこなす。その積み重ねが、チームを頂点へと導いた。新人戦で春日部共栄に初回6点を奪われコールド負けを喫し、「過去最弱」とも言われた世代。しかし、地道な努力と仲間への思いやり、チームワーク、団結力、そして何より「やり切る覚悟」が、彼らを埼玉No.1のチームへと進化させた。

湧き立つ喜び、そして次なる戦いへ

優勝直後は実感が湧かなかったという中村監督のもとに、LINE500件、SMS100件を超える祝福が届いた。

「試合前、満員のスタンドを見て“今日は行ける”と確信した。昌平・櫻井くんにどデカいホームランを打たれても大丈夫だと思った。」

だが、喜びに浸る間もなく、次なる挑戦はすでに始まっている。甲子園という全国の舞台で、叡明はどんな戦いを見せるのか。

「甲子園は本当に凄いところ」と選手達に常に言ってきた。

その夢舞台に立つ選手達に「思い切って行こう。最高の舞台で自分たちの野球を思う存分楽しんでこい」とメッセージを託したいと語る中村監督の笑顔は部員67名の父の顔をしていた。

中村監督と吉田部長が選手たちに託すその言葉には、心からの信頼と、ぶれない信念が詰まっている。

2025年夏。埼玉の頂点から全国へ。叡明高校野球部の新たな歴史が、聖地・甲子園で始まろうとしている。