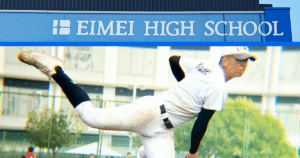

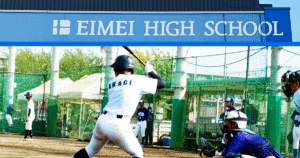

2025年春季埼玉大会で準優勝を果たし、初の関東大会でも存在感を示した叡明(えいめい)高等学校野球部。その背景には、51歳の指揮官・中村要監督の確かな指導哲学がある。浦和学院や叡明で培ってきた経験、選手たちに求める姿勢、そして「勝利」だけではない野球の価値。その根底にあるのは「物事の本質を捉えよ」という信念だった。

自主性と本質を育む指導

「やらされている野球はつまらない。」

中村監督は、選手たちに“意味のある練習”を強く求める。無意味な猛練習や理不尽を押し付けるスタイルはとらない。ただ長時間やるのではなく「なぜ今この練習をしているのか」を明確にし、納得して取り組むことを大切にしている。ミスが出ればその場で止めて原因を問い、改善へのプロセスを一緒に探る。「なあなあにしない」「流さない」ことが、指導の鉄則だ。

「物事の本質を捉え、自分たちでプロセスを見直しながら、自主的に行動していく選手に育ってほしい」

その指導方針の根底には、浦和学院時代に師事した森士(おさむ)前監督から学んだ哲学がある。

かつて全国トップクラスの指導現場に身を置いた経験は、今の叡明のチームづくりに大きく影響している。ただし「そのまま」ではない。時代や選手の変化に合わせてアプローチの手法を変え、「今」の球児たちに合った育て方を模索し続けている。

一人ひとりと向き合う

叡明高校野球部の部員は現在67名。中村監督は「全員同じ練習をさせている」と言う。

そう語る中村監督の姿勢は、選手との信頼関係にも表れている。「父親のつもりで」選手たちと接し、一人ひとりの変化や努力を見逃さず、日々のコミュニケーションを大切にしている。この姿勢こそが、叡明の温かくも引き締まった空気感を形作っている。

印象に残る試合

今年の叡明高校での指導の中で、強く印象に残っている試合が2つあるという。

ひとつは、2025年春季埼玉大会の決勝、強豪・浦和学院との対戦。

もうひとつは、関東大会初戦での山梨学院戦だ。

「どちらも、こちらが“チャレンジャー”としてぶつかっていった試合。力は相手のほうが上かもしれないけれど、“何が起きるかわからない”という気持ちで、選手たちには『逃げるな』『失うものはない』と伝えました」

また、2年前の夏、当時Cシードの上尾高校を撃破した試合も忘れられないという。監督自身がチーム作りで目標にしてきた高校であり、完成度の高いチームに勝てたことが、叡明にとって次のステージへ進む大きな一歩になった。

初回半額!縛りなし!成長期の沖縄産アドバイス付サプリ【日本ランチェスター】春の準優勝と新たな手応え

2025年春季大会では、埼玉の並み居る強豪を退け、叡明は準優勝という快挙を成し遂げた。

「選手達には優勝するぞと言っていたが、まさか本当に勝ち進んで準優勝できるとは。新チーム発足直後は、田口しか試合経験がなく、正直チームにもなれていないような弱い集団だった。それがここまで来た。本当に彼らが頑張ってくれて歴代No.1の結果を残してくれた。」

叡明高校野球部として過去最高の結果。その成果の裏には、選手たちの自主性、日々の積み重ね、そして監督との信頼関係があった。

ベースは「人間教育」

中村監督の指導は、単なる技術指導にとどまらない。

「うちのチームは“スピード感”を大事にしている。計画を立てて、先回りして考える。これは社会に出たときにも必要な力。社会に出て足元をすくわれないように、“本質を捉えて行動する”力を身につけさせたい」

野球を通じて、社会に出ても通用する人間を育てる。それが中村監督の目指す「人間教育」だ。

今まで苦しいことは、ない

指導の中で最も嬉しかったのは、「選手たちが喜ぶ姿を見ること」だという。

「勝ったときの子どもたちの表情。保護者や先生方、地域の方々が笑顔になってくれる姿。やってきてよかったと思える瞬間です」

そして、「苦しかった経験はありますか?」という問いには、こう答えた。

「ないです。好きな野球を仕事にして、毎日が新鮮。若い球児たちから刺激をもらっています」

夏の目標は、初の甲子園

春のセンバツでは、同じ埼玉の私立・浦和実業がベスト4に進出した。

「悔しさ半分、勇気をもらいましたね。浦和実業も寮がなく、うちと同じように通学の子たちで構成されている。そんなチームが全国で戦えるというのは、うちにとっても励みになる」

浦和実業を成功モデルにしながらもライバル視をして夏に挑んでいく。

「夏に向けて、選手たちはしっかり準備をしています。勝つために何が必要か、本質を見失わず、一戦一戦を大切に戦っていきたい」

目標はただひとつ、「埼玉大会で優勝して、初の甲子園出場」を果たすこと。

【取材後記】“本質”を貫いた先に。夏に懸ける挑戦

叡明高校野球部の挑戦は、まだ夢半ば。中村監督は、常に先を見据えながら、選手一人ひとりの成長に焦点を当てていた。「物事の本質を捉えよ」という方針は、野球という枠を超えて、社会に出てからも通用する人間力の育成に通じている。選手に寄り添い、父親のような目線で接する姿勢からは、一人の指導者として勝敗の結果だけではなく球児達の将来までも考えていることが伝わってきた。

春の準優勝という結果も、決して偶然ではない。新チーム発足時は“弱かった”と振り返り、そんなチームを自立へと導き、選手一人ひとりに考える力と行動力を養わせたからこそ、歴代最高の結果に辿り着けた。

2025年夏。叡明高校野球部は確かな成長の手応えを胸に、埼玉の夏の頂点を本気で狙いにいこうとしている。埼玉の強豪ひしめく戦いのなかで、「初の甲子園」という大きな舞台に手を伸ばすその姿勢は、決して夢ではない。近い将来、叡明ナインが「優勝するに相応しいチームの本質」を捉えた時、叡明の甲子園初出場が実現する。